निर्देश

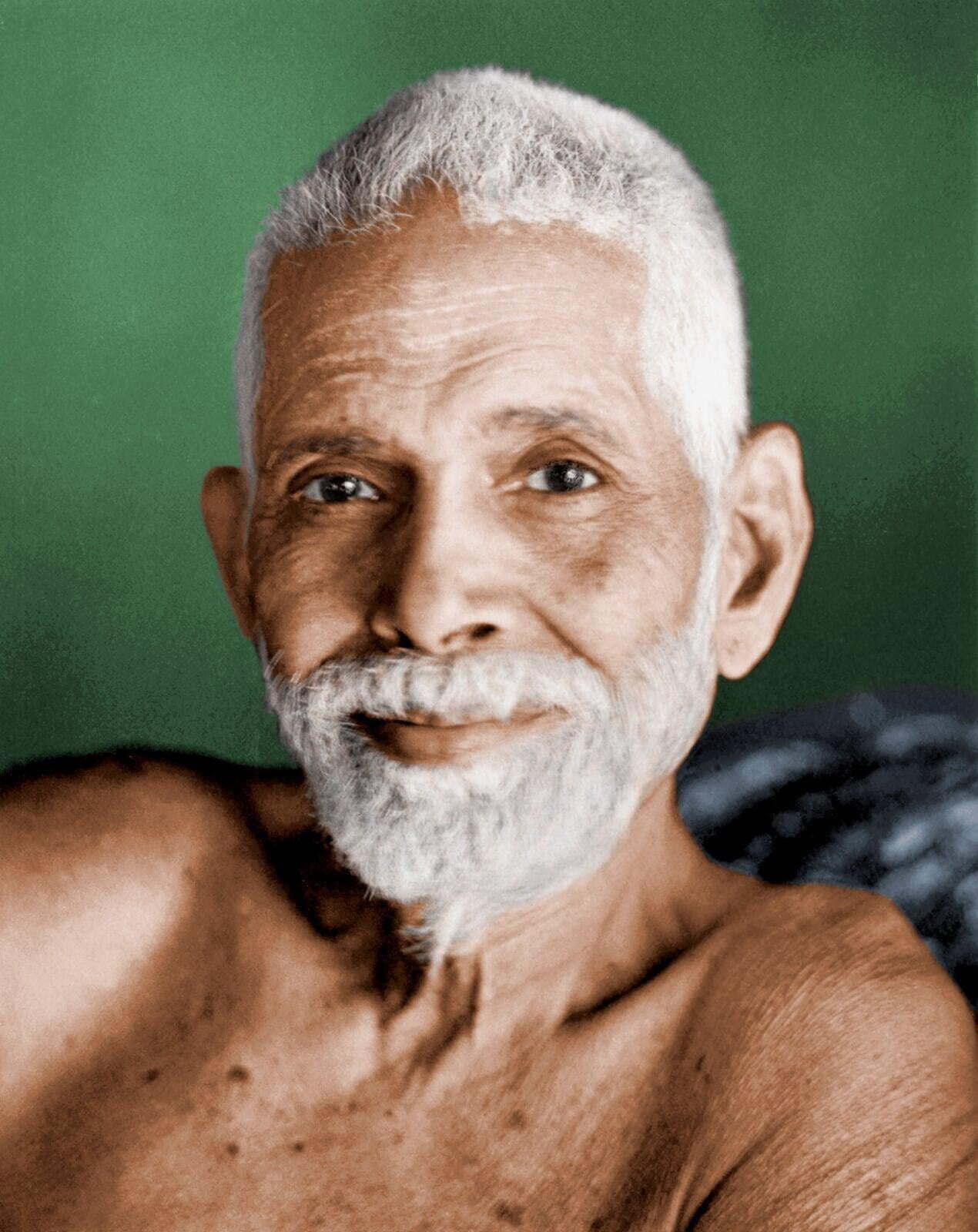

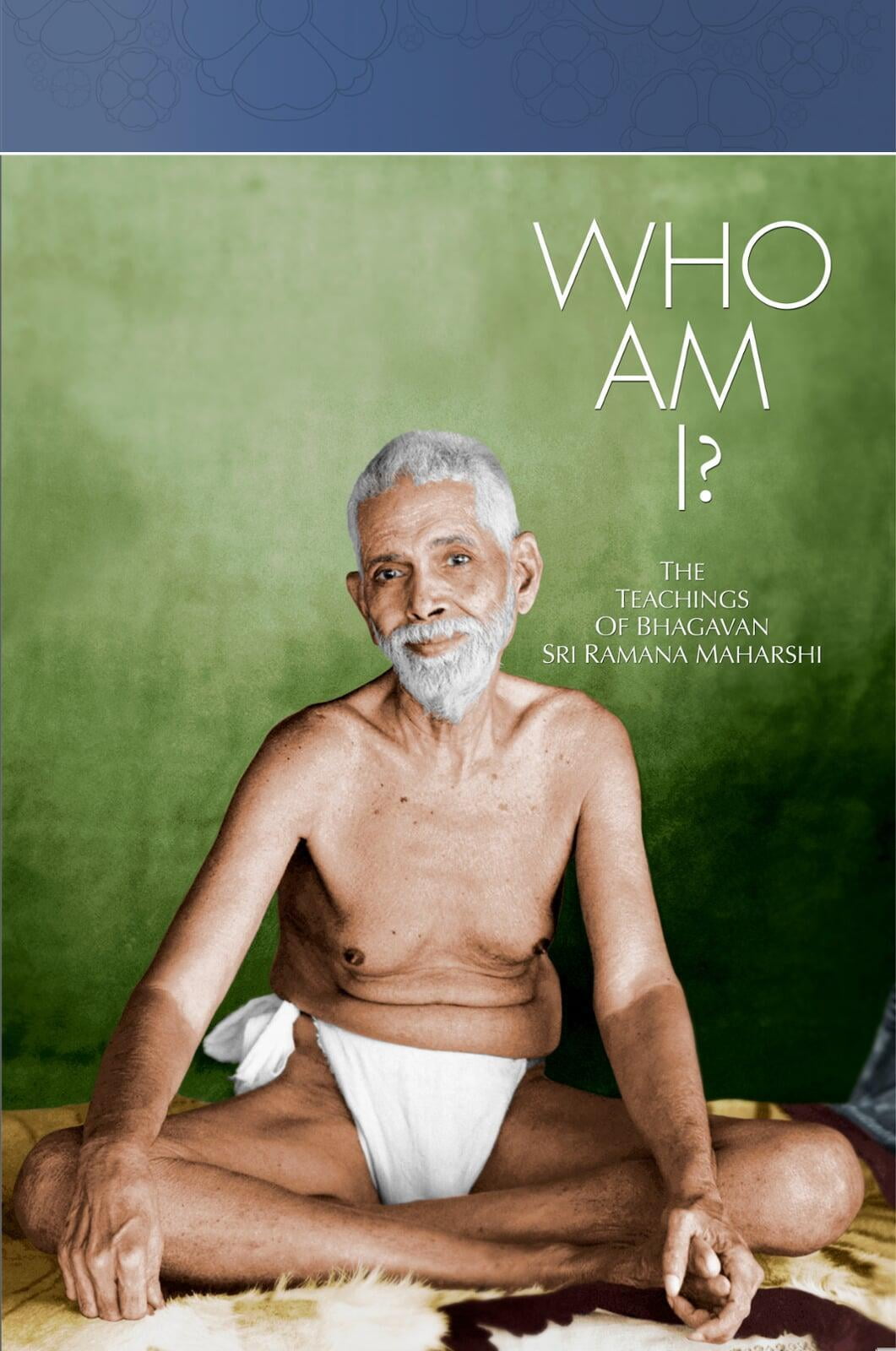

रमण महर्षि की शिक्षाओं का सार 'मैं कौन हूँ?' नामक एक छोटी पुस्तिका में पाया जाता है। इस छोटी पुस्तिका में रमण महर्षि द्वारा दिए गए निर्देशों का पहला सेट शामिल है। वे सीधे उनके आत्म-साक्षात्कार के अनूठे अनुभव से हैं। प्रश्नों का मूल सेट शिवप्रकाशम पिल्लई द्वारा पूछा गया था और बाद में रमण महर्षि द्वारा गद्य रूप में प्रस्तुत किया गया था।

शिक्षण की शक्ति को कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है जो इसे अभ्यास में लाता है। श्री रमण महर्षि 80 के साथ बातचीत में, हम पढ़ते हैं, "उसे पता लगाने दो कि विचार किसके हैं।" उस अवस्था में एक अनंत अस्तित्व की प्राप्ति संभव हो जाती है, शाश्वत अस्तित्व के अलावा कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए मृत्यु या पीड़ा का कोई विचार नहीं होता है। संपूर्ण शिक्षण यहां से डाउनलोड किया जा सकता है:

“Who Am I?”. यहां आसान संदर्भ के लिए एक अनुकूलित संस्करण दिया गया है।

'मैं कौन हूं?' मैं शुद्ध जागरूकता हूं। यह जागरूकता, अपने स्वभाव से, सत्-चेतना-आनंद (सत्-चित-आनंद) है।

मन आत्मा में निवास करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। यह सभी विचारों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। विचारों के अलावा मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अतः विचार मन का स्वभाव है। विचारों के अतिरिक्त संसार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। गहरी नींद में कोई विचार नहीं होते, कोई संसार नहीं होता। जाग्रत और स्वप्न अवस्था में विचार भी हैं और संसार भी है।

यदि मन, जो ज्ञान का साधन और सभी गतिविधियों का आधार है, कम हो जाता है, तो एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में दुनिया की धारणा समाप्त हो जाती है। जब तक रस्सी में सर्प की भ्रांत धारणा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक जिस रस्सी पर भ्रांति बनी है, वह वैसी प्रतीत नहीं होती। (यह सादृश्य एक ऐसे व्यक्ति की पारंपरिक कहानी पर आधारित है जो गोधूलि के समय एक रस्सी को देखता है और गलती से उसे सांप समझ लेता है।) इसी तरह, जब तक एक वस्तुगत वास्तविकता के रूप में दुनिया की धारणा की भ्रामक प्रकृति समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वास्तविक प्रकृति का दर्शन नहीं होता है। स्वयं का, जिस पर भ्रम बनता है, प्राप्त नहीं होता।

जिस प्रकार मकड़ी (जाल के) धागे को अपने से बाहर निकालती है और फिर से उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार मन संसार को अपने से बाहर निकालता है और फिर से उसे अपने में समेट लेता है। जब मन स्वयं को छोड़ देता है तो संसार प्रकट हो जाता है। अत: जब संसार प्रकट होता है तो आत्मा प्रकट नहीं होती और जब आत्मा प्रकट होती है (चमकती है) तो जगत प्रकट नहीं होता।

जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है, तो मन शांत हो जाएगा और स्वयं को अवशेष के रूप में छोड़ देगा। मन हमेशा किसी स्थूल (भौतिक शरीर) पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में रहता है; यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता. मन को ही सूक्ष्म शरीर या आत्मा कहा जाता है।