アルナーチャラの物語

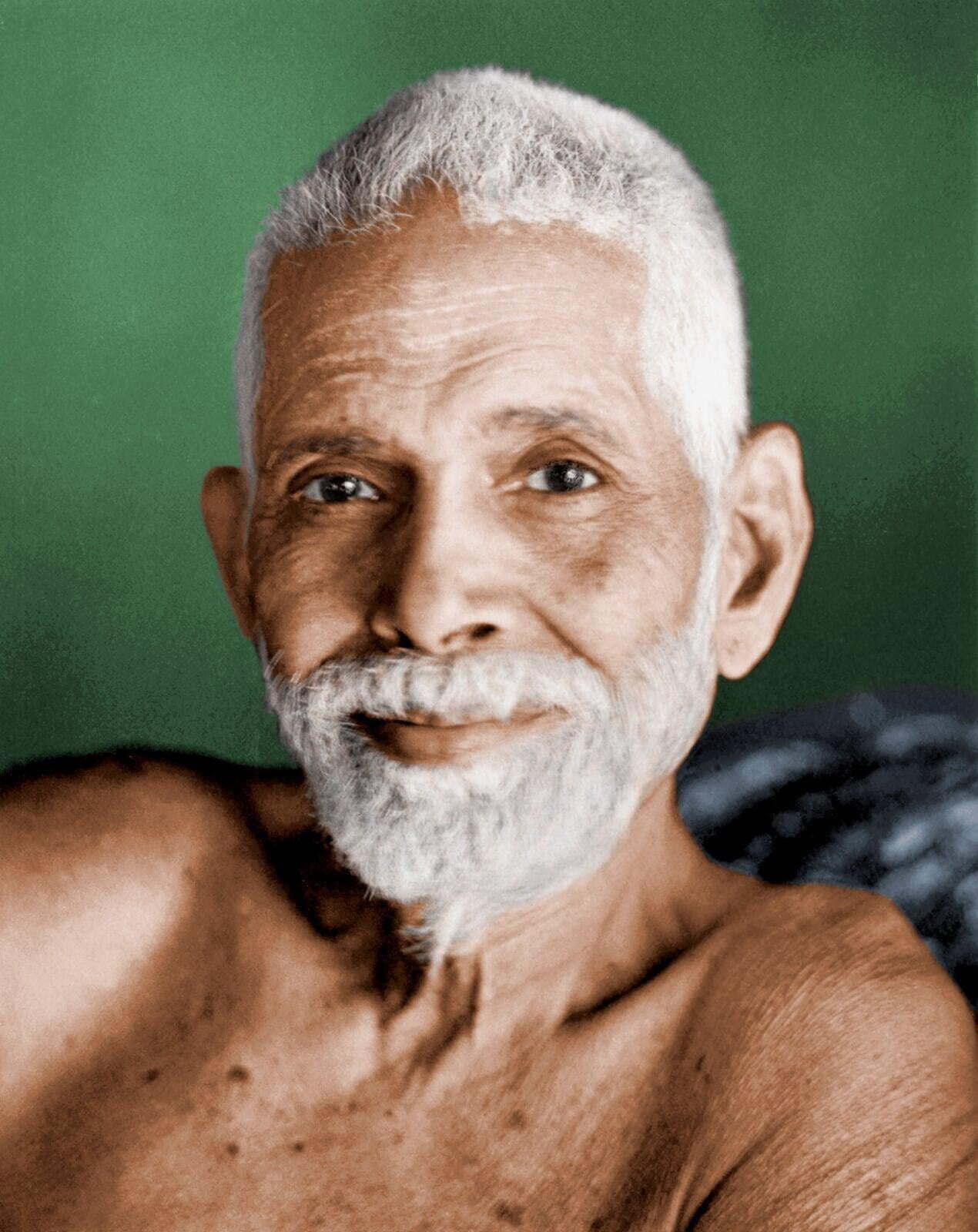

インドの霊的中心地には、それぞれ独自の特徴と伝統があります。その中でも、最も直接的な無形の道、そして儀式性を排した道を代表するのがティルヴァンナーマライ(聖山アルナーチャラ)です。この地は真我探求の道を象徴し、その入り口は静かな内面的変容から始まります。このことは古いタミル語の格言にも表されています。「チダンバラムを見ること、ティルヴァルールで生まれること、バナーラスで死ぬこと、アルナーチャラのことを考えるだけでも、解脱に達する」と。この「考えるだけでも」という表現は、ダイレクトパスにおいて物理的な接触が必ずしも必要ではないことを意味しています。そのため、シュリー・ラマナ・マハルシがティルヴァンナーマライとその神聖なアルナーチャラ山を霊的な故郷としたのは偶然ではありません。

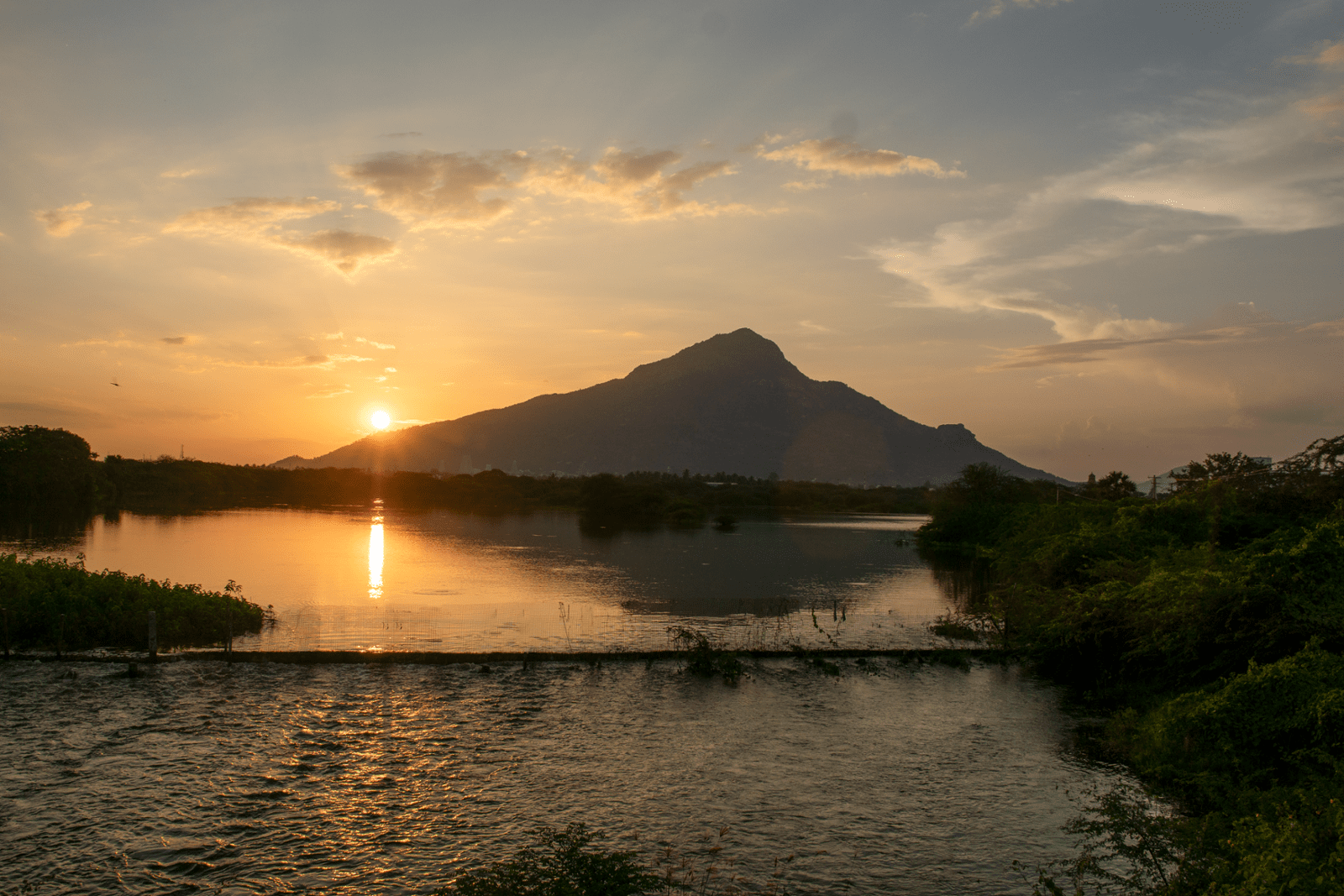

シュリー・ラマナ・マハルシはアルナーチャラを「世界の霊的中心」と呼びました。「赤く、火のように輝く」という意味を持つアルナは、単なる熱を発する火ではなく、熱くも冷たくもない知恵の火、すなわちジニャーナ・アグニを象徴し、一方、アチャラは「丘」を意味します。したがって、アルナーチャラとは「知恵の丘」を指します。

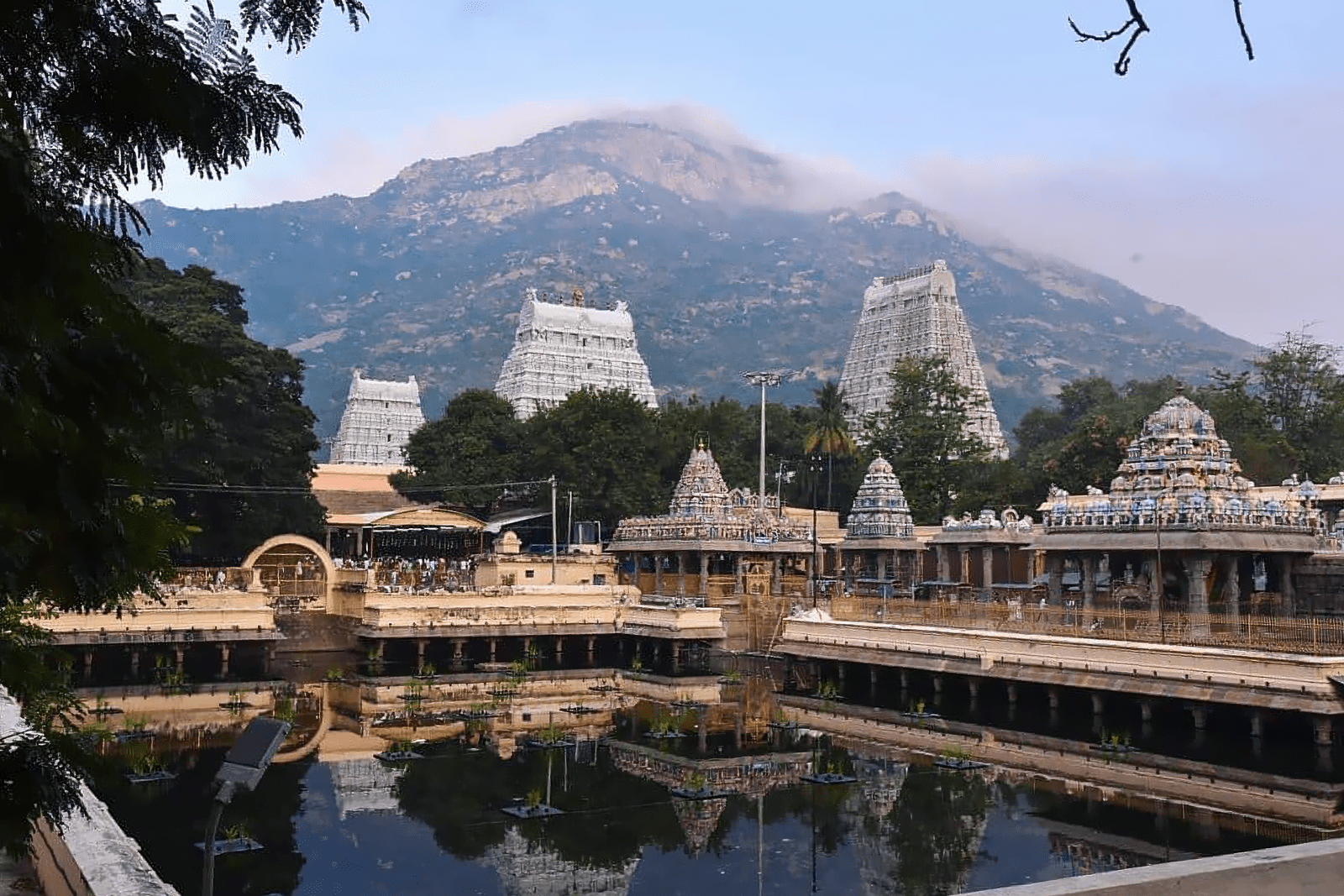

アルナーチャラの麓に位置するティルヴァンナーマライは、チェンナイの南西約三〇〇キロメートルにある中規模の町です。この地には壮大な寺院があり、古代から存在する村としても知られています。毎年行われる特定の祭りには、南インド全土から多くの巡礼者がティルヴァンナーマライに集まります。特に十一月にあたるカールティガイ(ディーパムとしても知られる)の時期には、夜になるとギー(精練されたバター)の灯りが山の頂上に灯され、多くの人々がその光を仰ぎ見ます。また、シュリー・ラマナアシュラムでは、シュリー・マハルシの生誕記念日(ジャヤンティ)と大涅槃の日(アーラーダナ)が最大の祝祭となり、それぞれ冬至と春分の時期に行われます。

アルナーチャラの起源については、プラーナ文献に伝説が記されています。かつて、ヴィシュヌ神とブラフマー神がどちらが偉大であるかを巡って論争を起こしました。この争いが地上に混乱をもたらしたため、神々はシヴァ神に助けを求めました。シヴァ神は光の柱として姿を現し、「その上端または下端を見つけた者が偉大である」との声が響きました。ヴィシュヌ神は猪の姿をとって地中に潜り基底部を探しましたが見つけることはできませんでした。一方、ブラフマー神は白鳥の姿をとり、頂上を目指して空高く飛びました。そしてその途中、アルスの花が空中に落ちているのを見つけ、それを頂上から持ち帰ったと偽り、勝利を主張したのでした。

ヴィシュヌ神は自らの敗北を認め、シヴァ神への賛美と祈りにおいて次のように述べました。 あなたはオームです。すべての始まり、中間、終わりであり、 すべてを照らす存在です。

一方、ブラフマー神の欺瞞は暴露され、彼もまた自らの過ちを告白しました。この結果、ヴィシュヌ神が偉大であると認められました。

この伝説において、ヴィシュヌ神は知性を象徴し、ブラフマー神は自我を象徴し、シヴァ神はアートマ、すなわち純粋意識を象徴しています。

さらに物語は続きます。人々にとってリンガ(光の柱)はあまりにまばゆいため、シヴァ神はアルナーチャラの丘として姿を現し、次のように宣言されました。「月が太陽からその光を得るように、他の聖地もアルナーチャラから神聖さを得るであろう。この場所は、私を崇拝し、光明を得たいと願う人々の利益のために存在する。アルナーチャラはオームそのものだ。私は毎年カールティガイの時期、この丘の頂上に平和をもたらす灯火として現れる」と。この宣言はアルナーチャラの神聖さを際立たせると同時に、アドヴァイタ(非二元論)の教えと、真我探求の道の卓越性をも示しています。この意味は、シュリー・バガヴァーンの言葉「最終的には誰もがアルナーチャラに来なければならない」によってさらに深く理解されます。